新華書店總店 | 邱從軍:實體書店守護著閱讀作為“生活方式”的本質

2025年4月18日

新華書店是引領全民閱讀、營造書香社會的主陣地、主推手。值此第30個“世界讀書日”來臨之際,我們特別策劃“新華老總談讀書”4·23系列專題訪談,邀請各地新華書店的主要負責人分享他們的讀書方法、經驗以及關于閱讀的獨到見解,為廣大讀者提供切實可行的閱讀建議,助力全民閱讀的深入推廣。

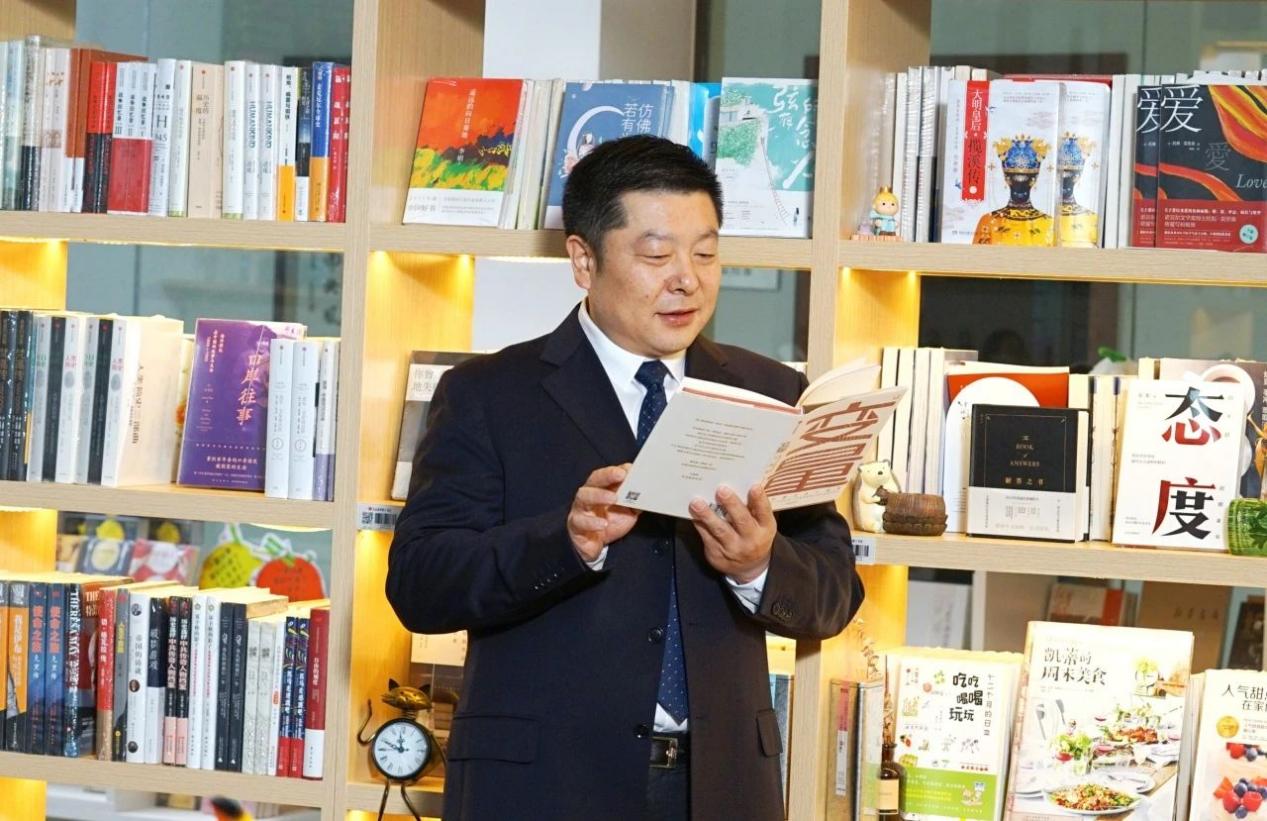

湖北省新華書店(集團)有限公司黨委書記、董事長邱從軍

本期,將與您分享湖北省新華書店(集團)有限公司黨委書記、董事長邱從軍先生關于閱讀的思考。

01 記者:在電子書、有聲書和紙質書并存的今天,您更傾向于哪種閱讀方式?請簡述理由。

邱從軍:閱讀方式的選擇本質上是讀者與知識對話方式的自由表達,站在書業者的角度,從閱讀的專注度、理解深度與體驗感出發,紙質書仍是我的“最優選”。

從閱讀專注度來說,紙質書的實體物理質感讓我們更能聚焦內容本身,尤其在需要深度思考時,紙張的靜態呈現避免彈窗、廣告等外部打斷,更容易進入沉浸式閱讀體驗狀態;從理解深度來說,手寫筆記、手動標記更能強化記憶與理解,紙質書的線性閱讀模式更適合構建知識框架,讓讀者在前后內容間建立邏輯關聯,相比電子書的碎片化滑動、有聲書的線性播放形式,知識留存與思維建構的主動性更強;從體驗感來說,長時間面對屏幕易導致視覺疲勞和信息過載,紙質書提供“去數字化”的放松方式。此外,紙質書的收藏價值和情感意義更甚于電子書和有聲書,通過簽售、贈書、借閱等形式,作者和讀者、人與書、書友之間產生情感聯結,都是個人閱讀歷程的見證。

02 記者:在快節奏的社會生活中,您認為讀者仍然需要走進新華書店等實體書店的理由是什么?實體書店能提供哪些獨特的體驗?

邱從軍:快節奏時代,數字技術成為閱讀工具,實體書店則守護著閱讀作為“生活方式”的本質。

屈原書城

湖北新華近年通過多元實踐詮釋了實體書店不可替代的“三重價值”:一是城市文化的樞紐站,作為資源、人群和活動的交匯點,承載知識傳播、思想交流等公共文化服務功能,湖北新華依托“荊楚閱讀季”等品牌活動,聯合圖書館、學校、機關單位構建了覆蓋全省的文化服務矩陣,全年策劃開展活動近萬場,使書店真正成為城市文化的活力樞紐,旗下屈原書城、遺愛湖書城等現代書城與新型書店,均已發展成為彰顯城市精神的文化地標;二是非目的性探索的學習場,網絡搜索、AI問答獲取的是單點信息,線下書店“主題式集群”陳列為讀者提供同一領域的多元視角,無預設的獲得感既是一種“慢生活”方式,還能促進發散性思維,從而激發閱讀興趣、拓寬知識邊界;三是全感官體驗的文化場,場景化服務是實體書店的核心競爭力,拓展文創、咖啡、研學、獨立設計等非書業態,打造文化沙龍、親子活動、藝術展覽等社交場景,融合黃梅戲曲、編鐘體驗等地域特色文化項目,從“經營場所”到“經營生態”,實體書店為不同的群體提供了滿足個性化需求的產品和服務,從空間美學、即時性與感官體驗多角度實現人、書、場三者的互動。

03 記者:您是否體驗過人工智能、虛擬現實等技術賦能的閱讀方式,例如,VR讀書、AI問書等功能,您認為未來人們閱讀的方式將向著什么樣的方向變革?

邱從軍:在“2025武漢童書展”上,湖北新華引入AI故事會、AR互動圖書、VR深海探索等技術打造了展會的焦點,這些技術并非取代傳統閱讀,而是拓展閱讀的時空邊界。我認為未來是傳統與數字閱讀協同進步,科技賦能和人文價值平衡發展。

一方面,技術的發展讓閱讀效率提高、知識管理加強,比如“AI問書”關聯用戶過往閱讀記錄和偏好,根據需求實現內容精準推送,AI工具可生成書籍大綱、標注重點、關聯知識點,形成個人知識圖譜和學習庫,未來可能擴展至音頻、視頻等多形態推薦;VR和AR技術的應用將書中場景立體化,通過互動增強體驗感、趣味性,加深讀者對內容的理解,我想以后書籍有可能演變為“視聽觸”一體的“全息劇場”,讀者更能身臨其境探索文本世界。而另一方面,技術始終是工具而不是目的,虛擬模型的互動不應替代人與人的真實共鳴,在教育場景、內容創作等環境中,人文關懷和主動探索、主動思考的重要性更應被強調,紙質書、線下書店和實體文化空間也不會被取代,“紙數融合+社交互動”是大勢,科技為閱讀注入智慧,人文為技術錨定溫度,才能在“效率至上”的時代守住精神的豐盈。

新聞鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/eNWkqGqniq0GFw_Lt1spSQ